昨年の1月からやっていた都立公園150周年の、公園めぐりデジタルスタンプラリーが3月31日で終わるので、この1年行ってきた場所を振り返ってみようと思います。

なんだかんだで48箇所行ったみたいです。上野動物園も行ったけど、動物に夢中でスタンプ押し忘れた。

1. 青山公園:意外と小さかった。自販機とトイレがあってタクシードライバーの方たちが休憩していました。

2. 赤塚公園:板橋の西の端にある。梅林があったり、室町時代の千葉自胤(よりたね)が築城した赤塚城跡がある(石碑のみ)。そしてニリンソウの自生地。近くに郷土資料館、美術館や植物園、大仏などの文化施設があるので雨の日でも楽しめそうだし、また近くに行ってもいいかも。

3. 秋留台公園:あきるの市にある公園。遠くてまだ行っていない。

4. 井の頭恩賜公園:まだ記事にはしていないけれど、吉祥寺駅の近くにあって、水生物園、自然文化園、ジブリ美術館もある。ジブリは要予約。

5. 上野恩賜公園:言わずとしれたパンダがいる上野動物園がある公園。他にも国立科学博物館や、東京国立博物館、国立西洋美術館、東京都美術館、上野の森美術館、不忍池など、もりだくさん。冬の不忍池の水鳥や春の桜が個人的にはお気に入り。あと近くに国際子ども図書館があるのもいい。

6. 宇喜多公園:江戸川区の北葛西にあるスポーツ広場が多い公園。隣の行船公園には動物園や庭園もある

7. 浮間公園:北区と板橋区の間にある公園。大きな池に風車が外国のような景観を作っている。バードサンクチュアリもあるのでバーダーさんにはよさそう。釣り人もいて、たまにブルーギルが釣れるとのこと。公園内にコメダ珈琲もあります。

8. 大泉中央公園:練馬区の北西、和光市との境にある公園。きちんと手入れされた花壇や植生で野鳥も見えるそうです。隣は自衛隊の朝霞駐屯地や陸上自衛隊のりっくんランド、和光樹林公園もあります。

9. 大神山公園:小笠原諸島にあるので、さすがに行けず。小笠原には30年前に行ってシュノーケルをしたけれど、間近に熱帯魚が泳いでいたり、とても美しい場所でした。

10. 大島小松川公園:江東区の東端、荒川に隣接している大きな公園。荒川沿いには、小松川千本桜という見事な桜並木があるので、春には見頃になりそうです。公園の南側の展望の丘には、昭和の初期に使われていた遺跡のような特殊な水門(閘門)が半分埋もれていました。

11. 大戸緑地:町田市にある公園。ここも遠くてまだ行っていない。

12. 尾久の原公園:都電荒川線の熊野前の近くにある荒川区の公園。旧旭電化工業の尾久工場跡に作られた公園で、広々とした芝生や湿地帯など、のびのびと過ごせる公園でした。

13. 小山内裏公園:こちらも町田市にある公園。まだ行っていない。

14. 小山田緑地:上に同じ

15. 葛西臨海公園:江戸川区の東京湾に面した公園。このスタンプラリー期間中は行かなかったのですが、水族館や鳥類園ウォッチングセンターなどもあって冬でも楽しめる公園。砂浜もとても美しいのでいつ行っても癒やされそうです。

16. 亀戸中央公園:江東区の北東、墨田区との境の近くにある公園。桜並木が美しい公園ですが、冬は4000本のサザンカが咲き誇るとか。個人的には通り道にある亀戸天神社の梅や藤の花も好きです。

17. 砧公園:まだ記事にはしていないのですが、世田谷区の環八通り沿いにある大きな公園。公園の西半分はサイクリングコースが整備されていて、バードサンクチュアリもありました。シジュウカラがいたかな。東半分は、スポーツ施設や世田谷美術館がある。美術館にはフランス料理が食べられるレストランが併設されているそう。

18. 木場公園:美術館つながりというか、江東区の木場公園には、園内に東京現代美術館があります。園内にはおしゃれなカフェや、都市緑化植物園もあって、美しい花や樹木を見ることができて何度も行ってみたくなるような公園でした。

19. 小金井公園:小金井市にある公園。実は次の休みに行こうと計画していたのですが、足を少し痛めてしまったので、行くのはもう少し後になるかも。園内に江戸東京たてもの園や梅林などもあるそうです。

20. 駒沢オリンピック公園:まだ記事にはしていないのですが、世田谷区にあるスポーツ施設がもりだくさんの公園。スケボーができる施設もあって若い人たちが難しい技に挑戦していました。東京オリンピックメモリアルギャラリーなどもあるそうです。近くにおしゃれなカフェも多かったです。

21. 小宮公園:八王子市にある公園。まだ行っていない。

22. 桜ヶ丘公園:多摩市にある公園。まだ行っていない。

23. 狭山公園:東村山市にある公園。狭山公園にはまだ行っていないけれど、隣接する多摩湖には「おりたたぶ」という漫画の聖地巡礼もかねて、一周したことがあります。自然が豊かでとてもよい環境でした。

24. 狭山・境緑道:こちらは狭山とつくけれど、東村山市ではなくて小平市にあって、小金井公園の近くにあります。まだ行っていないけれど、スタンプ付与条件は馬の背(西側のシンボルツリーエノキ付近)とのこと。

25. 猿江恩賜公園:江東区に北側、錦糸町の駅の近くにある公園。昭和時代には、材木の貯木場だったそうで、今もミニ木蔵という小さい木場があります。広々とした芝生に花壇も整備されていてなぜかヤシの木もあってリゾート感が出ていたり、日本庭園もある公園でした。ちょうど行った時は庭園が工事中だったので、また行ってみたいです。

26. 汐入公園:荒川区の東端。隅田川沿いのにある景観の公園。大寒桜や陽光などの早咲きの桜が多く咲いていて、桜のシーズンはとても美しいです。桜の季節以外も隅田川とスカイツリーが一緒に見れるのでいい散歩道になりそうです。

27. 潮風公園:品川区だけど、お台場にある東京湾に面した公園。ゆりかもめの東京クルーズターミナル駅の目の前で園内には船の科学館もあります。広々としてヤシの木の並木が美しい公園でした。隣には都立台場公園もあります。

28. 篠崎公園:まだ記事にはしていないけれど、東京都の東端、江戸川を挟んで、江戸川区と千葉県の市川市の堺にある公園。江戸川に沿ったA地区は今年の7月6日まで工事中とのことだったので、夏以降に行くと工事のフェンスがなくなって景色が変わりそうです。

29. 芝公園:こちらも記事にはしていないけれど、港区の東部、東京タワーの東側で増上寺を囲むように円を描く形の公園。お気に入りは南側の梅林があるあたり、梅林の近くには芝丸山古墳という小さい古墳や伊能忠敬測地遺功表などもあります。

30. 石神井公園:練馬区の西側の方にある大きな池がある公園。風光明媚で自然豊かで、アオサギの群れやゴイサギが見れた時は本当に感動しました。散策していて、うっかり石神井城址を見忘れてしまったのですが、「東京自転車少女」という漫画の聖地巡礼にもなるので、また行ってみたいと思います。

31. 城北中央公園:練馬区と板橋区の境にある公園。園内には旧石器時代から平安時代に至るまでの栗原遺跡や竪穴式住居がある。

32. 浅間山公園:府中市にある公園。野川公園や府中の飛行場の近く。まだ行っていない。本当は去年の夏に行きたかったけど、去年はあまりの暑さに断念。

33. 善福寺川緑地:杉並区の和田堀公園の隣りにある緑地。ジョギングやサイクリングをしている人がいました。緑地というか川沿いの遊歩道。SSRという杉並知る区ロードの1地点のようです。

34: 善福寺公園:杉並区の西端にある緑あふれる公園。武蔵野三大湧水池の一つとのことで、源頼朝に縁のある井戸もありました。

35. 祖師谷公園:世田谷区の蘆花恒春園の近くにある公園。まだ行っていない。

36. 台場公園:台場の潮風公園の隣にある公園。すぐ隣まで来ていたのに、寄ることを忘れてしまって、まだ行っていない。

37. 高井戸公園:大きな芝生と運動場がある公園。公園の南地区の近くに玉川上水の遊歩道につながる道があります。

38. 滝山公園:八王子市にある公園。まだ行っていない。

39. 玉川上水緑道:玉川上水は、杉並区から東京を横断して羽村の取水口まで続く。羽村の取水口も漫画「おりたた部」の聖地巡礼になるし、いつか行ってみたいなぁ。緑が豊かな遊歩道でした。紅葉の時期も良さそうです。すぐ上のリンクの記事を参照。

40. 東京臨海広域防災公園:江東区有明の東京ビッグサイトの隣りにある防災公園。ヘリポートや、そなエリア東京という防災体験学習施設があります。

41. 舎人公園:足立区を走る日暮里舎人ライナーの舎人公園駅の前にある公園。土日でも混雑がひどくなくて、美しい湖畔ではチェアリングも楽しんでいる人もいました。

42. 戸山公園:新宿区の高田馬場駅に近い公園。スポーツ施設や緑が多い大久保地区と、44メートルの箱根山に登れる箱根山地区に別れています。古くは源頼朝の家来、和田義盛の領地だったり、尾張徳川家の下屋敷だったり、昭和では陸軍戸山学校になったりと歴史とともに歩んできた公園。徳川家の時代は小田原宿を模した庭園だったそうで、小田原だから箱根山と言われているのかな。。

43. 中川公園:足立区の東端。中川を挟んで葛飾区の境にある公園。A地区は水再生センターの屋上にあって、レンガ造りの遊歩道や芝生がある美しい公園です。B地区は日当たりの良い大きな芝生のある公園でした。

44. 中藤公園:多摩湖の西にある武蔵村山市にある公園。まだ行っていない。

45. 長沼公園:八王子市にある公園。まだ行っていない。自由な時間があればここらへんに一週間くらい泊まって、いろんな公園に行ってみたいなぁ。都心からだと折りたたみ自転車で輪行かな。

46. 野川公園:調布市にある公園。人気の公園みたいなのでいつか行ってみたい。

47. 野山北・六道山公園:44の中藤公園の近くにある武蔵村山市にある公園。まだ行っていない。

48. 八国山緑地:多摩湖の東、西武遊園地の近くにある東村山市にある緑地。まだ行っていない。

49. 東綾瀬公園:足立区の中央にある公園。野球場や区民プール、小川の遊歩道等がある公園。

50. 東白鬚公園:隅田川を挟んで、荒川区の汐入公園の向かいにある公園。墨田区といえばの葛飾北斎の絵の舞台になったそうで、北斎の絵が描かれた看板が公園内に設置されていました。標高ゼロメートルの防災公園ですが江戸情緒が感じられました。

51. 東伏見公園:西東京市にある芝生が気持ちがいい公園。隣の武蔵関公園もよかった。

52.東村山中央公園:東村山市にある公園。まだ行っていない。

55.光が丘公園:練馬区の中央にある公園。緑あふれる公園で、小さな梅林の近くのもみじ亭という所でバードウォッチングができたのがよかった。

56.日比谷公園:まだ記事にはしていないけれど、皇居の南にある公園。お気に入りは公園内のタリーズ。三笠山という小さい山にも登りました。中には音楽堂や図書館やバラの広場もあります。

57.平山城址公園:八王子市にある公園。まだ行っていない。

59.水元公園:スタンプラリー期間中は行かなかったけど、3回ほど行ったことがある。葛飾区の公園。有名なメタセコイアの並木は美しい。

60.武蔵国分寺公園:国分寺市にある公園。まだ行っていない。

61.武蔵野公園:小金井市にある公園。まだ行っていない。

62.武蔵野中央公園:武蔵野市にある公園。戦時中は飛行機工場で戦後は米軍宿舎になったりした公園も今は芝生と美しい花壇の公園になりました。近くにできたMUFGパークにも行ってみたい。

63. 武蔵野の森公園:府中市にある公園。まだ行っていない。

64. 明治公園:まだ記事にしていないけど、昨年の夏に行った時は、ほとんど工事中で、秋ぐらいに素敵な公園にリニューアルしたそうで、リベンジしたい。

65.夢の島公園:スタンプラリー期間中は行かなかったけれど、一度知人とバーベキュー広場にタープを張ってパーコレーターでコーヒーを淹れたことがある。熱帯植物園があったり、第五福竜丸の展示があったりと、歴史の勉強にもなるし、もう一度行ってみたい。

66.横網町公園:まだ記事にしていないけど、墨田区の両国の近くにある関東大震災の慰霊碑や記念館がある公園。実際に震災で溶けた工業部品などが園内に展示されていて当時のことがしのばれる。近くには安田庭園や刀剣博物館などもある。

67.代々木公園:こちらもまだ記事にしていないけど、原宿にある公園。芝生やドッグランがある。64年の東京オリンピックの時は選手村だったらしく、その頃のゆかりの記念宿舎が残っている。バードサンクチュアリはカラスばっかりだったなぁ。。

68.陵南公園:八王子市にある公園。まだ行っていない。

69.林試の森公園:目黒区と品川区の間にある公園。林業試験場だったらしく緑にあふれている公園。

70.蘆花恒春園:世田谷区にある公園。まだ行っていない。植生が豊かなようなので行ってみたい。

71.六仙公園:東久留米市にある公園。まだ行っていない。

72.和田堀公園:杉並区にある公園。善福寺川沿いにあって、和田堀に映る緑が美しい。カルガモも人懐っこかった。

庭園もいろいろと行ったのですが、まだ記事にしてなかった。。

73.旧岩崎邸庭園:上野の不忍池の隣りにある庭園。一度行ったことがある。美しい建物がメイン。和室もある。岩崎財閥が小岩井農場とゆかりがあるそうで、小岩井農場のお土産が売っていました。

74.旧芝離宮恩賜庭園:港区の浜松町の駅前にある庭園。ベビーカー置き場はあるけど駐輪場はない。大きな池の周りに、小さな築山などが美しい回遊式庭園。池の真ん中を橋で渡れる。売店で団子をいただきました。

75.旧古河庭園:北区にある庭園。古河庭園といえば春と秋のバラフェスタが有名。ジョサイア・コンドルの名建築の洋館にバラ園。その下には回遊式庭園と和洋折衷どちらも楽しめる庭園。売店や喫茶店もあります。

76.清澄庭園:江東区にある庭園。こちらは自転車置き場あり。江戸時代の紀伊國屋文左衛門の屋敷跡に作られた回遊式庭園。

77.小石川後楽園:ちょうど紅葉の時期に行ったこともあり、どこを撮っても絵になる美しい庭園でした。ただ東京ドームの音が若干気になったかな。

79.浜離宮恩賜庭園:新橋側から行ったのですが、道が入り組んでいて行きづらかったような。海に面している庭園で外国の人も海を見ながら日向ぼっこして気持ちよさそうでした。こちらは駐輪場あり。

80.向島百花園:墨田区にある庭園。百花園というだけあって、植生がゆたかで、スカイツリーも庭園から見えました。

81.六義園:駒込駅の目の前にある文京区の庭園。和歌の聖地。和歌の浦を模した造りになっていて、春のさくらのライトアップと、秋の紅葉のライトアップが有名。他の季節に行っても静謐な感じが心を落ち着かせてくれるような庭園です。

82.井の頭自然文化園。井の頭公園の隣にある動物園。よくよく思い出したら前を通りかかっただけで入園していなかったので、今度入ってみたいです。

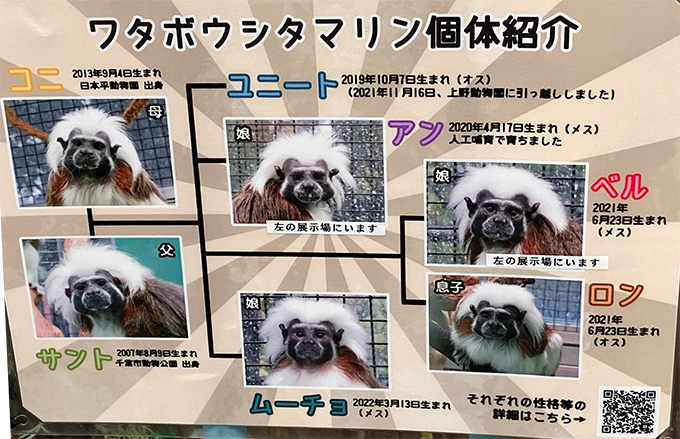

83.恩賜上野動物園:有名なパンダがいる動物園。こちらは入園したのにスタンプを押し忘れるという。パンダの他にも、ゾウさんやゴリラもいましたが、ゴリラは見れなかった。。休憩スペースもたくさんあってひろびろとした動物園です。

84.葛西臨海水族園:スタンプラリー期間中は行かなかったのですが、葛西臨海公園の中にある大きな水族館。保育園の遠足で行きました。また行ってみたい。水曜休み。

85.神代植物公園:調布市にある植物公園。たしか10年以上前に行ったのですが。広々とした美しい公園でした。深大寺そばというお蕎麦も近くで食べれます。

86.多摩動物公園:日野市にある動物園。まだ行ったことがないけど、とてもよいと評判なので一度は行ってみたい。水曜休み。

87.練馬城址公園:昨年の6月16日にできた公園。旧豊島園がメイキングオブハリーポッターと練馬城址公園に変わりました。紫陽花の時期に行ったので、公園の周囲の紫陽花並木が美しかったです。

計87箇所のひとくちコメント。

このスタンプラリーのおかげで行ったことのない区にいろいろと行くことができてとても楽しい一年でした。またこんなスタンプラリーがあったらチャレンジしたいなぁ。